|

|

高翔,资深媒体人、诗人、影视编导,江苏省作家协会会员、江苏省科普作家协会会员。1963年生于岔河。1985年7月毕业于南京大学中文系,历任新华日报社、扬子晚报社记者、专栏主编,华人时刊杂志社常务副社长、新华社江苏分社决策参考编辑部总编辑、新华网江苏频道执行总编辑等职。

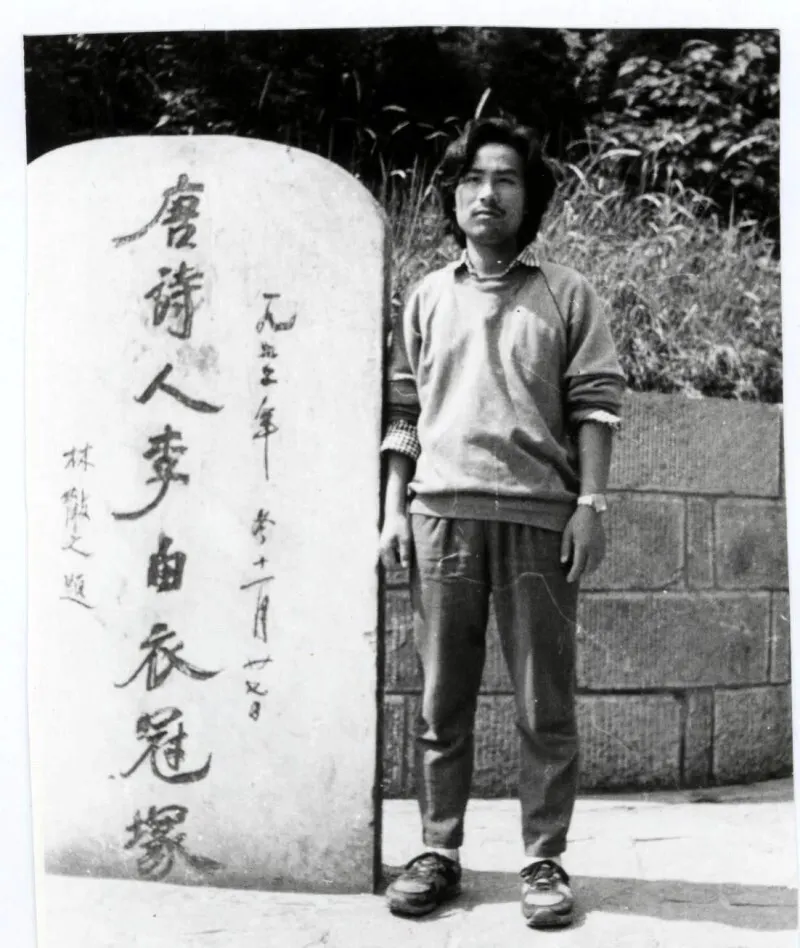

高翔于1982年发起创办了南京大学“南园诗社”。1986年,高翔作为核心策划人、发起人,联合诗歌圈同仁在南京市鸡鸣寺和平公园创建了名闻遐迩的南京“诗人角”。上世纪八九十年代,是高翔在南京诗坛比较活跃的时期,他曾组织过各种诗歌活动,并在《诗刊》、《诗歌报》、《青春》、《雨花》等报刊上发表诗作,安徽文艺出版社1990年出版了他的个人诗歌专集《空地》,且有作品被选入《第三代诗人探索诗选》、《中国当代青年诗人自荐代表作选》、《当代千家诗选》、《江苏青年诗选》、《当代秘藏爱情诗选》、《江苏文学五十年·诗歌卷》、《江苏百年新诗选》等多部诗歌选集。

高翔作为职业媒体人,在其职业生涯中曾获得相关报刊、省级及全国性各类新闻奖数十个。其新闻作品被收录进《地球之忧》、《大博斗》及《江苏新闻50年精品选·报刊卷》等多部新闻作品集。

高翔编导或参与拍摄的影视作品有微电影《心愿》,纪录片《淮宝记忆》、《骑兵团在岔河》、《熔炉——新四军江淮大学在淮宝》、《百年学衡》等。其中《心愿》、《淮宝记忆》、《骑兵团在岔河》分别荣获亚洲微电影艺术节“金海棠奖”一等奖、中国潍坊“金风筝”微电影大赛评委会大奖、中国长三角微电影大赛“金茉莉奖”一等奖。由高翔担任总导演的四集历史文献纪录片《百年学衡》获得全国著名学者和权威专家的高度评价。

在当代汉语诗歌的版图上,高翔的创作犹如一块沉稳的玄武岩,以其粗粝的质地与温热的内心,构筑起独特的精神地貌。这位南京“诗歌角”的主要发起人,在20世纪80年代的诗坛崭露头角后,经历了十余年的沉寂,又以“新归来者”的姿态重返诗歌现场,时隐时现于诗歌圈的活动中。他在新世纪的创作延续了20世纪八九十年代的精神基调,其诗作呈现出深沉而锐利的现代性思考,诗歌语言质朴却富有张力,主题多聚焦于个体在时代洪流中的眺望与彷徨,以及精神家园的失落与追寻。活跃于当代诗坛的麦兜先生,曾在诗人聚谈中即兴朗诵了高翔一首关于南京的诗作,并对其诗歌作出了恰如其分的评价。

作为高翔的朋友,笔者认为高翔诗歌语言如长江水般平缓而深沉,在直白的叙述中暗藏生命的湍流。可以说,高翔的诗歌创作在个体经验与集体记忆、在地书写与普遍关怀、语言实验与大众接受之间,建立起充满张力的诗意空间。

高翔诗歌最显著的特征是其语言的直白性。这种直白不是简单化的表达,而是经过艺术淬炼的“减法美学”。诗人像一位精通水墨的画家,以最少的笔触勾勒最丰富的意境。在《一杯咖啡》中,他写道:“我们喝完这杯咖啡/却并不能说出它确切的味道/这杯咖啡 也不会/让我们记起多少过去的事情/或对未来做更多的设想”。这些诗句看似平淡无奇,却精准捕捉了现代人情感体验的模糊性与片段性。咖啡在这里既是具体物象,又是存在状态的隐喻——我们每天都在经历,却难以言说;我们不断啜饮生活,却难以定义其中的滋味。 这种直白语言在《1986——平淡生活的叙述》中达到了令人心碎的效果:“他们漠然注视着我们小声议论着什么/把我们的宝贝放进液体那蚕豆大的宝贝还未发芽/她从手术台上下来我们抱在一起痛哭/我们还都是孩子这样的事情不能不让我们伤心”。诗人用近乎临床记录的冷静笔调,描述年轻情侣的流产经历。“蚕豆大的宝贝”“还未发芽”等生物学表述,因去除了一切抒情修饰,反而产生了惊人的情感冲击力。这种“零度写作”式的处理,让私人经验获得了普遍共鸣——在20世纪80年代的社会转型期,多少年轻人同样经历着理想与现实的撕裂,体验着成长的阵痛。高翔的直白还体现在对诗歌“精英性”的自觉消解上。在《高翔或者野村》中,他坦言:“其实我的名字并不重要/它们并不能改变什么/也并不能说明什么”。这种对诗人光环的祛魅,与“诗歌角”的公共实践形成互文——当诗歌走向广场,语言必须卸下晦涩的外衣。但直白不等于浅薄,《赛里木湖》中“我看到你白色的灵魂/在水底缓缓地游荡”这样的诗句,在简单意象中蕴含着精神对话的深度,证明真正的直白可以同时是深邃的。

有评论者说高翔的诗有“后现代”风格,就个人体验而言很难确定,品读高翔的诗歌,能感受到一股“叶赛宁气质”,是现实主义的呈现。这种类比不仅因为两者共享对自然的虔敬,更因为他们都在时代剧变中坚守着土地给予的精神坐标。但高翔的独特之处在于,他将俄罗斯式的田园忧郁成功转化为中国城市化进程中的乡愁表达。《我说阿夏》以绵长的独白体,构建了一个记忆中的田园乌托邦:“我们穿过一片大麦地那是一个夏天/我们穿过一片大麦地豌豆花开得正香/有许多蝴蝶在麦地里飞上飞下”。诗中“豌豆花”“蝴蝶”等意象的反复出现,形成与“黑洞洞的城门”的现实对照。诗人通过“我说阿夏”的循环呼告,不仅召唤逝去的童年伙伴,更在召唤一种未被现代性侵蚀的生活方式。这种抒情不是简单的怀旧,而是对精神原乡的寻找——当城市化的推土机碾过记忆的麦地,诗歌成为最后的抵抗阵地。在《赛里木湖》中,高翔将这种土地情结提升至形而上的高度:“想和你融汇于一体/静静地依偎在大山的脚下/与草原在一起/与沙漠在一起/与永久的孤独/在一起”。诗中的湖泊不再是风景客体,而是主体精神的外化。“白色的灵魂”这一意象既具体又抽象,暗示自然与灵魂的神秘交感。与叶赛宁笔下俄罗斯乡村的忧郁不同,高翔的自然书写更多一份东方哲学“物我合一”的冥思气质。 这种土地情结在城市化语境中获得了当代性。《走廊》一诗以超现实主义笔法,描绘了现代人的精神困境:“走廊里灯光更加暗淡如同鬼火/袭人的寒气使我呼吸艰难/我加快脚步走着/最后狂奔起来”。医院的走廊成为存在困境的绝妙隐喻,诗人对“花园”的想象——“开着些紫色的小花/有几个小姑娘在那里嬉戏”——则是对自然与纯真的渴望。这种处理展现了高翔的现代意识——他的土地情结不是简单地返归乡村,而是在异化环境中对本真状态的追寻。

高翔1986年南京“诗歌角”的创建,是高翔文学实践中最具社会意义的行动。这个由诗人与读者共同构筑的文学空间,打破了诗歌的精英壁垒,让诗重新回到“歌咏言,诗言志”的原始状态。作为主要发起人,高翔的创作与这一文学实践形成深刻对话。《情话》一诗体现了“可听性”的追求:“亲爱的别作声 在任何时候/对这世界都不能掉以轻心”。诗句采用直接呼告的形式,仿佛是为广场朗诵而作。诗中私密情感与公共警示的交织(“关于正在流行的艾滋病之类/我们都不能掉以轻心”),展现了个体关怀与社会意识的统一。这种“可听的诗学”正是诗歌角的精神内核——诗歌不仅要被阅读,更要被听见、被分享。

高翔的新闻从业经历为其诗歌注入了独特性。《鲁迅》一诗中,他以记者的敏锐捕捉这位文化巨人的精神本质:“你站在空气背后/你知道下一步将发生什么/一切都在预料之中”。诗句既是对鲁迅预见力的礼赞,也暗含对20世纪80年代知识分子的期许——在文化热的思想激荡中,诗人应当保持怎样的清醒。这种将个人抒情与社会思考结合的能力,使高翔的诗歌超越了个体表达,成为时代精神的见证。 诗歌角的深远意义在于构建了基于诗歌的精神共同体,诗歌成为连通不同社会群体的媒介。高翔的创作呼应了这一理想,《嘴唇在土地之下结合》中写道:“阳光 空气 雷电和岩石/任何一种物质/都无法阻止生命的衰亡/因此也无法阻止/嘴唇在土地之下结合”。这种对爱情超越死亡的信念,超越了私人情感范畴,成为对普遍人性价值的肯定。 在价值多元、信息碎片的当代语境中,重读高翔的诗歌犹如抚摸一块温润的雨花石——粗粝的表面下是岁月的纹理,朴素的形态里是天地的大美。他的“直白”提醒我们,诗歌的力量源于体验的真实而非语言的炫技;他的“叶赛宁气质”告诉我们,在快速变迁的时代,需要怎样的坚韧来守护精神家园。

高翔的诗歌创作构成了一种独特的精神地貌:既有长江的平缓深沉,又有紫金山的厚重内敛;既有大麦地的质朴芬芳,又有城市走廊的荒诞疏离。在这个精神地理系统中,个体记忆与集体经验、自然抒情与都市观察、语言实验与大众接受,都找到了各自的坐标并形成有机联系。 作为与丁帆、韩东、王慧琪、车前子、马铃薯兄弟等诗人同呼吸于80年代江苏诗坛的年轻亲历者,高翔的诗歌始终保持着一种罕见的“清醒的钝感”。当朦胧诗以象征的荆棘划破时代的帷幕,当第三代诗人用语言狂欢解构一切,这位南京“诗歌角”的主要发起人却始终坚守着“直白”的诗学阵地,用看似平淡的语言,包裹着对现实、历史、人生与自然的深邃思考。

当我们在数字化生存中日益失去与土地、与他人、与自我的真实连接时,高翔的诗歌也许能成为一块路标,指向那条回归本真的小径。这条小径或许正如《幸福时分》中所描述:“我们沿着河岸走/我们不知道这河的源头和归宿/总之这是一条很美的河/它穿过森林/此刻正是我们幸福的依据”。诗歌的意义,不正在于为我们提供这样的“幸福依据”吗?在永恒流动的时间长河中,高翔的诗歌为我们锚定了那些值得珍视的瞬间——自然的馈赠、爱情的温度、思想的闪光,以及通过诗歌与他人共享的感动。这或许就是诗人留给我们最珍贵的礼物吧!

与诗人张国凡探讨诗歌的阅读理解时,国凡充满诗意地说:“误写与误读,是诗歌的隐秘双人舞。”

在与高翔四十余年的文学友谊中,那些美丽的“错误”恰似月光下交错的影子——诗人笔下无意识的“误写”与读者心中有意识的“误读”,构成了比原初文本更丰饶的文学景观。当高翔在醉酒状态下将“银杏”写成“银币”,这究竟是手指的背叛,还是潜意识的诚实?笔者却从中读出了货币时代对自然物的殖民,这种“错误”的嫁接,意外地结出了诗意的奇异果实。就像苏轼在赤壁怀古时,“乱石崩云”与“乱石穿空”的版本嬗变,暴露了不同时代文人的心理地质层。当代诗人的笔误或许正是语言的自动写作,恰是布勒东所推崇的“超现实主义瞬间”,是理性牢笼里逃逸出来的诗意闪电。

中国古典诗歌的传播史,本质上是一部美丽的误读史。李商隐的《锦瑟》被历代学者不断“错误”解读,每个时代都在其中照见自己的面容。笔者对高翔诗歌的解读,也可能延续了这个古老传统,这种并非故意的“理解偏移”,恰是伽达默尔所说的“视域融合”。诗人播种时可能掉落的种子,在读者土壤里长成了意外的植株。

在这个AI都能写十四行诗的时代,或许“错误”才是人类最后的诗意自留地。高翔笔下那些诚实的笔误,读者眼中那些狡黠的曲解,共同演绎着保罗·德曼所说的“盲视与洞见”的辩证法。就像顾城《一代人》的不同版本,每个“错误”都打开新的宇宙——毕竟,连李白都分不清床前是明月光还是看月光,但这不妨碍我们继续在误写的裂缝里,打捞属于自己的月亮。

当年《阿夏》一诗传抄社会,流布甚广,由此而被《诗刊》印诸版牍。具有如此诗歌创作能力的诗人是不可能“误写”的;而作为一个仰望诗歌星空的读者——我肯定是在误读。

|

|