|

|

发表于 2020-11-3 06:31:24

|

显示全部楼层

|阅读模式

发表于 2020-11-3 06:31:24

|

显示全部楼层

|阅读模式

来自: 江苏省南京市 移动数据上网公共出口

缅怀我的母亲

我的母亲上世纪二十年代初出生于洪泽白马湖边的一个叫陈村的小村庄,19岁时嫁给了邻村的父亲,20岁时生下了我的大姐。解放战争时期,父亲只身一人来到南京,凭着教过私塾的底子考进了邮政局,之后母亲带着大姐来到南京安家。南京解放那天,我二姐出生了,抗美援朝开始那年又生了我二哥,十三个月后又有了我,母亲四年生了三个孩子。母亲对我多次说过,带三个孩子,那时的胳膊都快抱断了。全家九张嘴靠父亲一人的工资糊口,日子过得很艰难。

我出生以后,家里牛奶供不起了,我两岁时出疹子,母亲按奶奶的方法把老家带来的咸鱼放在饭锅头蒸,用汤泡饭喂我,结果让我患上了比较严重的气管炎,一直打针吃药也不见好,我四五岁时咳得难受就会喊:“我要打针。”咳嗽伴了我一生。我教书的时候,有学生就会讲,我人没有到,咳嗽的声音就传来了。对我出疹子,喂我咸鱼汤泡饭,患了严重的气管炎,母亲担心和内疚了一辈子。我永远都记得母亲说过的一句话:“儿这病啊,就是娘的病。

童年时期,母亲每天天麻麻亮就起来扫院子,有时天亮后我也跟在后面,与其说是说帮忙扫不如说是捣乱,母亲只是小心翼翼地哄我。那时四座小楼约有三十户人家,每家出二角钱让母亲扫一个月地,每天要扫很长时间才能扫干净。回家后清扫地面,家具虽简陃陈旧,每天也擦得干干净净,也让我自觉养成了一辈子搞好家庭卫生的好习惯。

大约是我上一年级时候,您带着我姨姐和我到南京大行宫扬公井布店排队买“劳动布”,您从地上拾起一个皮夹子,举起来问是谁的,排在您前面的一个青年工人,伸手模了模屁股裤子后面的口袋说是他的,母亲随即把皮夹子给了他,那人连谢也没说一声,一转身离开队伍出门了。回来在路上,姨姐对您说,怀疑皮夹子不是那个人的,您也有那样的疑虑,但您对姨姐说,反正不是自己的东西不能要。

三年自然灾害时期,我们兄弟姐妹放中学吃完饭后,您倒了一碗白开水,就着咸菜喝着……我一下子明白过来,您是饿着肚子让我们先吃的呀。每逢兄弟姐妹生日时,母亲千方百计给我们一个煮鸡蛋吃,自己却舍不得吃。

母亲热情待人,乐于助人。在困难时期,有一次父亲的同事用手帕包了一点米,来到我家,请母亲帮他熬一点粥,母亲接过手帕里的米,放在淘米箩里准备去淘,那人一把拽住说不要淘,母亲一愣说,还是淘一淘吧。后来母亲在他米里放了一些山芋干熬了粥,让那个人吃了个饱,那人千恩万谢地离开了我的家。

我清晰地记得,和二哥一起参加初考的那天早晨,门口来了卖粽子的,母亲随即买了粽子给我俩吃。“粽”与“中”谐音,我们没让您失望,我俩都考了公办中学。读初一的那个暑假,母亲把我带到她平时打临工的一个作家家里,进了他家,作家正在书房里看书写作,桌上堆了很高的几摞书,地板上摊开一些翻开的书,我当时想这人学问一定高,我也要学作家去读很多的书。长大后,我才知道这个作家的名字叫艾喧,后来做了省文联主.席、作家协会主.席。我当教师以后读过他的中长篇小说《山雨欲来》等七、八部作品,看过他写的电影剧本《风雨下中山》。

一九六八年,国家号召知识青年到农村去,我第一个到学校报了名,母亲把户口簿收了起来不让我迁户口,我知道母亲舍不得子女离开身边。后来我找到派出所办理了户口迁移手续,来到了宝应县安丰公社万新大队插队落了户,1970年又到岔河东陈屠圩生产队插队。

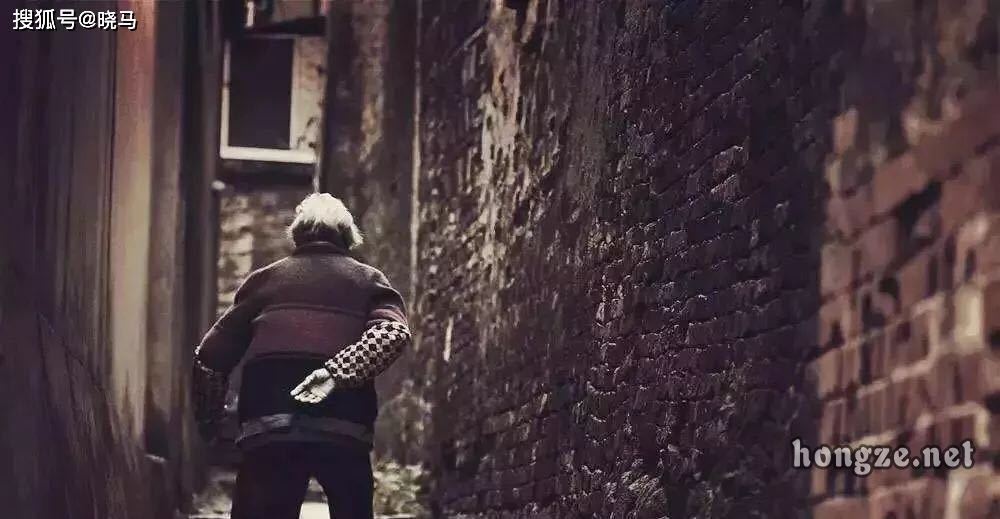

光阴似箭,岁月如梭。当我已到了知天命之年时,每次回宁探家返回时,母亲佝偻着身子总要送一送我。在鼓楼广场上看到我上了洪泽的车后,才转身回去了。和我一同返回的邻居钱国良老师对我说:“屠老师,你注意了没有,你母亲离开时是抹着眼泪走的。”

一晃我也年近古稀,现在每每想到当年佝偻着身子的母亲抹眼泪的背影,我的情绪总是不能自拔,眼泪会不由自主地流了下来。

1993年,74岁的母亲走完了人生的历程,带着她对儿女的深深挂念和无限爱意,永远离开了人世,遗留给儿女的是永远无法报答的恩情。

2020年11月4日,是母亲挺辰一百周年纪念日,在这个特殊的日子,我们兄弟姐妹会相聚一堂,忆您,讲您,念您。妈妈,我们回想着您的音容笑貌、如昨往事,您那宽以待人的胸怀、勤劳能干的品格、平凡而又伟大的精神,将激励我们世代相传。(根据屠夕琮老师稿件编辑整理)

|

|